Biografía de Beato Fray Leopoldo de Alpandeire (1864 – 1956)

La Serranía de Ronda se halla situada en el extremo noroccidental de la cordillera Penibética, extendiéndose por las provincias andaluzas de Málaga y Cádiz (España). No se caracteriza por tener grandes alturas con nieves perpetuas, pero sí por su paisaje de extraordinaria belleza, con un suelo con hectáreas de bosques (castaños, pinos, alcornoques y los únicos pinsapos de España y casi del mundo…). Aquí, en plena serranía se encuentra Alpandeire, pueblecito minúsculo escondido como un nido en el corazón de la serranía. Se trata de una pintoresca villa situada al norte del valle del río Genal, de gran belleza natural. El casco de su población es un laberinto de calles silenciosas, con casas blancas en cuesta y tortuosas en su mayor parte, acurrucadas en torno a su monumental iglesia, denominada la “catedral de la Serranía”.

Es la patria de nuestro santo limosnero capuchino, el místico de la humildad poseído por la “locura” celestial, cuyo espíritu aletea sobre sus silenciosas calles, al sol o en penumbra. Fueron sus padres Diego Márquez Ayala y Jerónima Sánchez Jiménez, humildes campesinos pero muy trabajadores. Como la mayoría de la gente de aquella zona tenían que trabajar duramente para hacer fértiles los campos, difíciles de cultivar dado que el terreno era muy pedregoso. En el hogar de Diego y Jerónima, nació el 24 de junio de 1864 un niño, hijo primogénito del matrimonio. Fue bautizado el 29 de junio, recibiendo los nombres de Francisco Tomás de San Juan Bautista y se confirmó el 11 de septiembre de 1881 por el obispo de Málaga D. Marcelo Spínola y Maestre beatificado por Juan Pablo II en 1897. El matrimonio tuvo tres hijos más, dos varones Diego y Juan Miguel, éste último murió en la guerra de Cuba y una hembra, María Teresa.

El hogar de Diego y Jerónima era humilde y en él se vivía del trabajo y se practicaban las virtudes cristianas. La santidad no se improvisa, pero allí, al calor del amor hogareño, fue creciendo la buena semilla de Francisco Tomás. De sus padres, Francisco Tomás, aprendió los buenos modales, los principios cristianos y las prácticas religiosas. De labios de Jerónima, madre cristiana al recio estilo español, aprendió a rezar. De su padre aprendió la “hombría de bien”.

De su niñez, según testimonian sus propios paisanos, podemos afirmar que Francisco Tomás era un niño juicioso en su proceder, alegre y buen compañero, trabajador incansable, comenzaba su jornada asistiendo a la santa misa y visitando, el Santísimo. Desde joven ya valoraba la pobreza como expresión de vida interior, seguramente no condicionado por su situación familiar y social que era escasa. De hecho compartía su comida frugal con los más pobres. La bondad natural del joven era signo de su experiencia de fe que se manifestaba en su conducta ejemplar.

Entre los trabajos del campo, la vida familiar y de piedad y oración pasó los treinta y cinco años de su vida oculta mientras Dios lo iba modelando lenta y paulatinamente — que ya desde niño “era todo corazón” –; disfrutaba socorriendo a los pobres. Se decía de él que ni aún de niño se cerró, egoísta, a la compasión. Daba sus zapatos a un menesteroso que los necesitaba, o entregaba el dinero ganado en la vendimia o en la siega, a los pobres que encontraba por el camino de regreso a su pueblo. “Dios da para todos”, diría años más tarde.

Para sacar adelante la familia, Diego el padre, alquiló unos terrenos en la metrópoli de Ronda. Fue allí, a raíz de haber oído predicar a dos capuchinos con ocasión de las fiestas que tuvieron lugar en la ciudad del Tajo, en 1894, para celebrar la beatificación del capuchino Diego José de Cádiz, cuando el joven Francisco Tomás decidió abrazar la vida religiosa haciéndose capuchino. “Quiero ser capuchino como ellos”. “Los religiosos –diría años más tarde– le llamaron la atención por lo recogidos que iban”. A aquellos predicadores comunicó su deseo de ser uno como ellos, pero tuvo que esperar algunos años, debido a ciertas negligencias y olvidos en los trámites de admisión. Como los jóvenes de su tiempo, tuvo una novia, que se llamaba Antonia Medinilla, de la que se despidió manifestándole que “Dios lo llamaba por otro camino”.

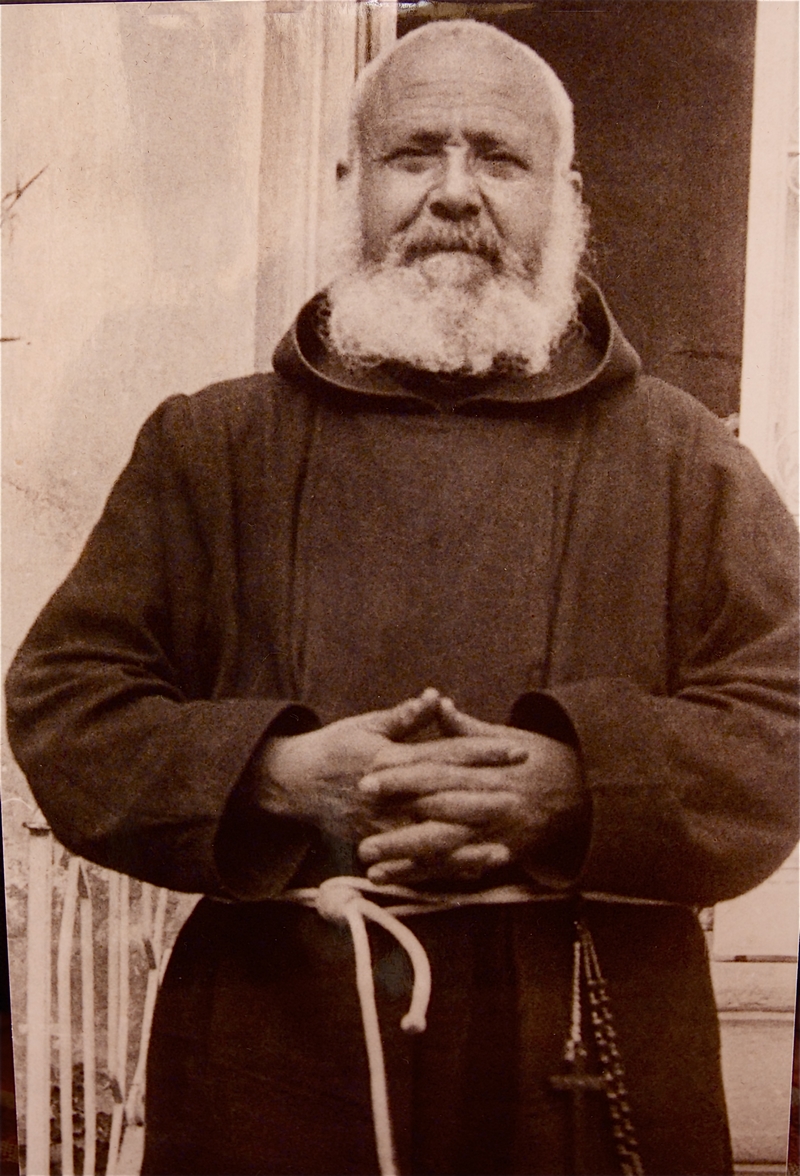

Finalmente, un día ingresó de capuchino en el convento de Sevilla. Tras unos meses de postulante, pasó a novicio en el mismo año de 1899, ya que las informaciones recibidas eran excelentes y el trabajo desarrollado en el silencio y en la oración había convencido a los miembros de la comunidad de la bondad de su corazón y de la rectitud de intenciones de Francisco Tomás. De manos del P. Diego de Valencina, Superior y Maestro de Novicios, recibió el hábito el 16 de noviembre y el nombre de Leopoldo de Alpandeire. La decisión de hacerse capuchino no supuso un cambio radical de vida, sino el perfeccionamiento interior de cuanto ya evangélicamente vivía: Fr. Leopoldo siguió trabajando la tierra cultivando el huerto del convento y, con fe y amor, transformaba su humilde trabajo en oración constante y en generoso servicio. El cambio de nombre — comentaría él años adelante — le cayó “como un jarro de agua fría”, ya que el nombre de Leopoldo no era corriente entre los miembros de la Orden.

Un dato de su vida significativo, en cuanto que la vida religiosa es una elección madura, acrecentada en una continua relación con Dios mismo. Entrar en el convento no es una consecuencia de la pobreza que vivía, ni un refugio para corazones abatidos, sino que es un ejercicio de madurez, en cuanto pone de manifiesto lo que desde hace tiempo sentía y vivía en el contexto familiar y eclesial. El ejemplo del Beato Diego había inducido al joven a servir a Dios con todo su ser hasta incluso la inmolación. En Sevilla vivió una vida de verdadera austeridad marcada no sólo por la sencillez y la sobriedad, sino también por la oración común. Conociendo bien el trabajo de agricultor lo encargaron de cuidar la huerta bajo la dirección del hermano hortelano. Como novicio Leopoldo desarrolló los dones espirituales. Quienes lo conocieron afirmaron que su alegría santa era igual a su profunda interioridad tanto que se transparentaba en su cara y en sus ojos.

El que vive con sinceridad de corazón la comunión con Dios vive sereno en cada gesto de la vida cotidiana, incluso cuando sobrevienen las inevitables pruebas de la vida. El novicio experimentó en la oración la alegría de haber correspondido a la llamada de Dios. Es cierto: tenía ya 36 años, pero la juventud del espíritu afirma no sólo el grado de interiorización de la propia vocación, sino también la serenidad de las opciones diarias encaminadas por la voluntad de agradar a Dios en cada cosa. La experiencia del noviciado puso las bases de su camino espiritual, en cuanto que su amor a Dios queda aún más elevado por el conocimiento de la espiritualidad capuchina y de la regla de vida.

Terminado el noviciado y hecha la primera profesión, Fr. Leopoldo vivió por breves periodos de tiempo en los conventos de Sevilla, Granada y Antequera (Málaga). Sin embargo, la azada lo perseguía como fiel compañera mientras él seguía cultivando la huerta de los frailes. Pero para entonces ya había aprendido a sublimar el trabajo, a transformarlo en oración y servicio a los hermanos. Fue un “contemplativo entre el agua de las acequias, las hortalizas, los frutales y las flores para el altar”.

Al convento de Granada, fue destinado por primera vez, en el otoño de 1903, comenzando a trabajar como hortelano. Para Fr. Leopoldo, estos primeros años en Granada fueron los últimos que vivió en absoluto retiro tras los viejos muros conventuales. Fueron años de soledad y de hondura espiritual. Mientras trabajaba la huerta, crecía en virtud en el trato íntimo con Dios en la oración, en la que pasaba largas noches de adoración ante el sagrario. Aquí, en este antiguo convento, el 23 de noviembre de ese año de 1903, Fr. Leopoldo emite sus votos solemnes en manos del P. Francisco de Mendieta, superior de la casa. Era su consagración definitiva a Dios para el que, desde siempre, había vivido y por el que seguirá desviviéndose el resto de su vida.

Tras breves periodos en Sevilla y Antequera, e1 21 de febrero de 1914 llegaría a Granada para quedarse definitivamente en ella. La ciudad de la Alhambra, que dormita a los pies de Sierra Nevada, sería el escenario de su vida durante más de medio siglo. Hortelano, sacristán y limosnero, trabajos que unirían admirablemente la doble faceta de su vida: su dimensión contemplativa, su vida de oración, su vida íntima con Dios y su vida activa, su ir y venir por las calles y cuestas de Granada, su contacto con la gente, su diario quehacer de limosnero.

El oficio de limosnero es lo que define y caracteriza prácticamente la vida de Fray Leopoldo. El, que se había hecho religioso para vivir lejos del “mundanal ruido”, fue lanzado por la obediencia a librar la batalla decisiva de su vida, en medio de la calle, entre las voces de la gente que pasa y el ruido de los tranvías. De ahora en adelante, las montañas, los valles, los caminos polvorientos, las calles, serían el templo y el claustro de su vida. Fray Leopoldo, como otros santos capuchinos con marcada inclinación a la vida contemplativa, vivió constantemente en contacto con el pueblo, como limosnero. Se hizo así santo, santificando a los demás. Y lo hizo como quería San Francisco: con el testimonio de su vida, con su ejemplo, con su palabra, con la gracia y el carisma que Dios le dio. El contacto con los hombres, lejos de distraerlo o mundanizarlo, lo empujó a salir de sí mismo, a cargar sobre sí el peso de los demás, a comprender, a ayudar, a servir, a amar. Era, como ha dicho un ferviente devoto suyo, “distinto pero no distante”.

Su figura se hizo popular en la ciudad de los cármenes, todos lo reconocían, las gentes y los chiquillos decían en la calle: “Mira, por allí viene Fray Nipordo”, y corrían a su encuentro. Con los niños se paraba para explicarles algo de catecismo, con los mayores para hablar de sus problemas, angustias y preocupaciones. Fray Leopoldo había encontrado el modo de derramar sobre todos la bondad divina: rezaba tres Ave Marías, era su forma de enhebrar lo divino con lo humano. Y las gentes se alejaban de él transformadas, dispuestas a seguir su camino, pero con la tranquilidad y la seguridad que Fray Leopoldo les había devuelto, la de saber que Dios había tomado buena nota de sus preocupaciones. El humilde limosnero caminaba absorto por las calles, en diálogo ininterrumpido con Dios. Su corazón era una puerta que se abría cada vez que algún necesitado llamaba a ella, nunca estaba cerrada.

A Granada llegó para recorrerla, patearla y conocerla a fondo, porque conocerá la ciudad verdadera, conocerá Granada por dentro, esa ciudad que no aparece en ningún escaparate, que no aparece en el alféizar de las puertas y ventanas de la Alhambra, ni entre los mirtos y arrayanes de sus jardines, conocerá la Granada viva, real, esa Granada de carne y hueso, con sus miserias, dolores, y aflicciones, palmo a palmo irá dando bondad, rincón tras rincón Fr. Leopoldo, repartirá amor, alivio, bondad y consuelo y recogerá, a cambio, un trozo de pan, porque a esta Granada, mora y cristiana, había llegado ya el fraile capuchino preso y cautivo del Amor divino.

Y con el peso de sus días azules o grises pateará la ciudad en la práctica diaria del ejercicio de la caridad, cumpliendo las obras de misericordia, dando de comer al hambriento, consolando al triste, escuchando al afligido, visitando y cuidando a los enfermos, perdonando los insultos; recorrerá Granada, pero Leopoldo no se fijará ya en sus bellos monumentos de piedra, porque lleva dentro, muy dentro, el dolor, el sufrimiento y la pobreza de sus gentes.

Y así día tras día, durante medio siglo, Fray Leopoldo recorrió Granada repartiendo la limosna del amor, elevando y sublimando la pesada monotonía de todos los días, dando colorido a los días grises, poniendo unidad y armonía en la fragilidad del ser humano, sobrenaturalizando y dignificando el quehacer diario. El ha aportado, así, abundantes riquezas espirituales, bondad, caridad, sencillez, limpieza al fatigoso discurrir de los hombres por esta tierra. Su comportamiento fue siempre idéntico. Todo lo que hacía, lo hacía con la misma naturalidad como si fuera la primera vez que lo hacía. No cabía en él la rutina o el aburrimiento. Cada acto era siempre un nuevo, con esa frescura que daba vitalidad propia y sentido a cada acto de su vida.

No todo fue tan fácil, ni tampoco todo fue sobre ruedas, porque Fr. Leopoldo ejerció de limosnero en una época en la que en España soplaban aires anticlericales y se perseguía todo lo que sonaba a sagrado o religioso, era el tiempo de las “dos Españas”, de la Segunda República primero y de la guerra civil después, cerca de 7000 religiosos y sacerdotes fueron asesinados por el simple hecho de serlo, o por no querer claudicar de su fe religiosa y rendir tributo a los Césares del poder de aquellos años, se incendiaron iglesias y conventos, se quemaron las imágenes sagradas; en su recorrido diario de limosnero tuvo que sufrir y escuchar muchos insultos: “¡Haragán, pronto te pondremos ese cordón al cuello!”, “¡Vagabundo! –le gritaban–, ¡trabaja en vez de ir pidiendo limosna!”; “¡Prepárate, que te vamos a cortar el pescuezo!”. Fr. Leopoldo experimentó este clima hostil, y, parafraseando el evangelio, decía: “¡Pobrecillos, hay que tener compasión de ellos porque no saben lo que hacen!”.

Fray Leopoldo con Blanca Rodriguez, tras bendecir el Estandarte de la Asociación del Vía Crucis perpetuo

Pero, ¿Dónde estaba el secreto de Fr. Leopoldo? ¿Es que había algún secreto en la vida de nuestro limosnero? Sí, este era el secreto de su vida: su oración, su vida de unión con Dios y su trabajo, sublimado y convertido también en oración, porque no fue la suya una vida caracterizada por grandes gestos o notables acontecimientos, salvo los hechos normales que vienen dados por el estado religioso que había elegido: el encuentro con la vida religiosa y la regularidad del horario conventual.

La santidad de Fr. Leopoldo tenía como soporte la humanidad del viejo Francisco Tomás. Es importante ponerlo de relieve enseguida: Fr. Leopoldo ha conservado la identidad del campesino de Alpandeire incluso en su camino hacia la santidad. Es difícil descender a la intimidad de aquella identidad, pero se pueden extraer rasgos de aquel su patrimonio originario que ha permanecido incólume. El ex General capuchino, Fr. Pascual Riwalski, en la homilía de la misa al inaugurar el Hogar, lo describió así:

“Es indudable que un encanto inmediato le viene a Fr. Leopoldo de su actitud de hombre simple, natural y sin artificio, sincero y rectilíneo, evangélicamente pobre. Un pobre crédulo y candoroso, sencillo y discreto, que sabe situarse siempre en segundo plano y trata de servir en el anonimato y la humildad. Un hombre con un corazón de niño, noble y franco, comedido y sobrio, de campesino honrado… Un hombre extremadamente reservado y modesto respecto a todo lo bueno que el Señor obra por medio suyo, que se turba ante las alabanzas de los hombres, que se goza con las humillaciones y que mantiene una conciencia viva de sus límites y de su pequeñez. ‘Soy un gran pecador’.

La verdadera sencillez evangélica es fruto de la estima que tenemos de nosotros mismos y de las demás criaturas en la perspectiva de Dios. Fr. Leopoldo, como buen franciscano, era consciente de la propia talla y reflejaba, con absoluta naturalidad, el porte de un auténtico hermano ‘menor’. Conocía bien aquel hermoso dicho de san Francisco: “Cuanto es el hombre delante de Dios, tanto es y no más” (Admonición 19).

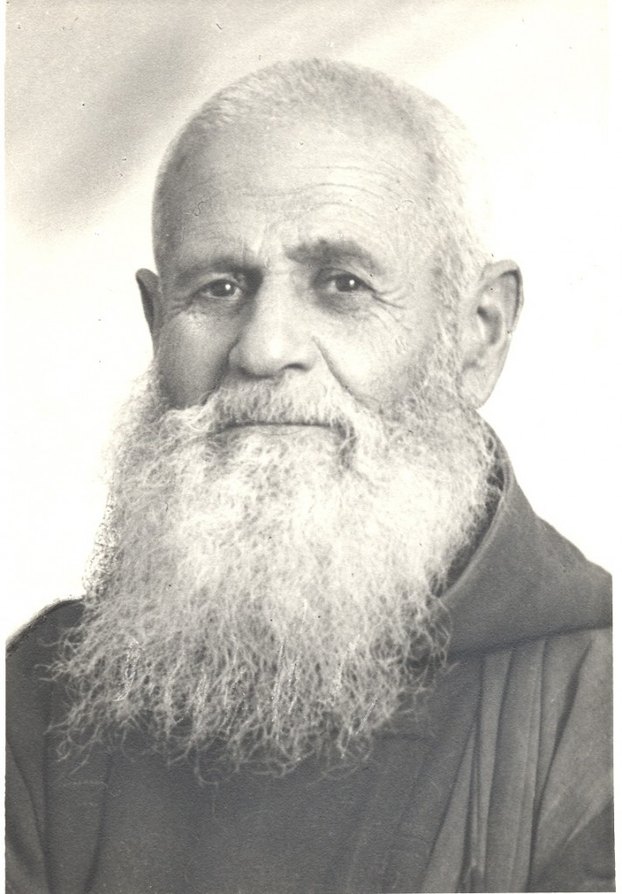

Fr. Leopoldo tenía unas características físicas muy definidas, aunque los rasgos de su cara quedaban ocultos tras su barba desarreglada, era bajo de estatura pero de constitución física vigorosa. Su frente era despejada y surcada por las arrugas del paso de los años, un rostro luminoso irradiaba todo su ser, llamando poderosamente la atención sus ojos, ojos vivos, transparentes, eran reflejo de su serenidad interior que comunicaba paz y bienandanza. De sus pupilas emanaba una belleza insólita, limpia como el azul del cielo y espejo de su candor interior, profunda como la inmensidad del océano.

No era fácil ver sus ojos. Fr. Leopoldo, acostumbrado como San Félix de Cantalicio, a ir con los ojos en el suelo y el corazón en el cielo, tenía unos ojos de niño, puros y penetrantes, serenos y limpios. Su mirada era límpida, recogida, tranquila, que transmitía serenidad, pureza y dulzura de corazón, fruto de la paz interior que lo invadía.

Él tenía un singular ascendiente con todos los que encontraba a través de su humildad y su disponibilidad. Su figura no era de las que hacen ruido y llaman la atención, porque él, más que “ir entre la gente, pasaba entre la gente”; más que hablar, decía; más que mirar, veía en el corazón de las personas que se le acercaban; más que pobre, “era la pobreza viviente”; no fue un timorato, sino siempre un dispensador del santo temor de Dios. Son matices esenciales, si se quiere tener la exacta imagen de Fray Leopoldo, que por debajo de una superficial apariencia de rudeza campesina, se escondía una fina personalidad.

Es necesario preguntar a su vida misma, para constatar cuán conscientemente se ha adherido al Evangelio de Cristo sin glosa siguiendo el ejemplo de san Francisco. Lo extraordinario se encuentra precisamente en aquella limpidez, claridad, sencillez, cualidades todas que emergen como puntos fuertes en la vida de Fr. Leopoldo. En un clima de incertidumbres y de falta de referencias, la figura del Siervo de Dios se presenta como voz de Dios a las conciencias, precisamente, porque es un oyente atento a las mociones del Espíritu en el corazón del hombre. La linealidad de la persona no debe preocupar, antes bien señala un trabajo laborioso que no se realiza en el ajetreo ruidoso del mundo, sino en el secreto del corazón. El camino que hay que tomar en la lectura de su vida está precisamente en el bajar de puntillas allí donde se ha consumado el amor entre Fr. Leopoldo y Dios. Bajar a la profundidad de su existencia terrena significa observar y contemplar la acción de Dios en transformarlo a imagen de su Hijo Unigénito.

Finalmente, cierto día en que, como de costumbre, recogía la limosna de la caridad a sus 89 años, cayó al suelo rodando precipitadamente escaleras abajo desde un primer piso y sufrió fractura de fémur, — dicen que le empujó el diablo –. Fue ingresado en la Clínica de la Salud de Granada; afortunadamente y sin operación, los huesos le anudaron; regresó al convento y pudo caminar con la ayuda de dos bastones, pero ya no salió más a la calle. Así pudo entregarse totalmente a Dios que era el gran amor de su vida. Y llenándose de Dios, pasó los tres últimos años de su existencia terrena, hasta irse poco a poco consumiendo “cual llama de amor viva”.

Finalmente, la llama se extinguió. Con el beso de la hermana muerte, Fr. Leopoldo, el humilde limosnero de las tres Ave Marías, se durmió en el Señor. Era el 9 de febrero de 1956. Tenía 92 años.

La noticia de su muerte corrió y conmovió a toda la ciudad de Granada. Un río humano acudió al convento de capuchinos, el pueblo y las autoridades, hasta los niños se acercaron a ver a su “Fray Nipordo”, como ellos le llamaban, mientras se decían unos a otros: “Está muerto pero no da miedo”. Su entierro fue multitudinario.

La fama de santidad, de que había gozado en vida, creció después de su muerte. Desde entonces, todos los días, pero, sobre todo el 9 de cada mes, una inusitada afluencia de gentes de todo el mundo visita su sepulcro, siendo numerosas las gracias que Dios concede por intersección de su fiel Siervo.

Benedicto XVI declaró la heroicidad de sus virtudes el 15 de marzo del 2008; fue beatificado, en Granada, por Decreto de Benedicto XVI el 12 de septiembre del 2010, en una ceremonia presidida por Mons. Angelo Amato, Prefecto de la Congregación de los Santos.

Fray Leopoldo de Alpandeire. El Santo del Pueblo.

“El Santo del Pueblo” es un documental de 25 minutos de duración sobre la biografía y obra del Beato Fray Leopoldo de Alpandeire. Incluye testimonios de gente que lo conoció en vida, rodaje en lugares y sitios importantes para él y entrevistas a personas que nos ayudarán a entender su santidad.

Rincones y cosas típicas de Alpandeire